Zentrale Experimente Physik GOSt

Startseite → Photoeffekt → Exkurs: Spektrale Aufspaltung des sichtbaren Lichts mit Prisma und Gitter

Aber denken Sie immer daran: Hier wird mit den bekannten, mathematisierten Modellen das auf dem Bildschirm zu Sehende errechnet - es handelt sich um kein real durchgeführtes Experiment.

Auf dieser Internetseite finden Sie neben sehr vielen anderen Modellen für die Optik auch ein interaktives GeoGebra-Modell zur Dispersion. Vorsicht: Seien Sie kritisch und prüfen Sie die Strahlengänge immer auf Richtigkeit, zumindest auf Plausibilität - es sind durchaus fehlerhafte Strahlenverläufe vorhanden, die bei der schnell groß werdenden Komplexität beispielsweise bei Dispersion und Totalreflexion im weiteren Strahlenverlauf bei mehrfachem Medienwechsel andererseits einen großen Aufwand in der Programmierung erfordern würden.

Informieren Sie sich über den Begriff Dispersion.

Informieren Sie sich über den Begriff Brechungsindex n sowie seine Definitionsgleichung

Beachten Sie auch die Möglichkeit des Lichtübergangs aus Materie in Vakuum (Luft).

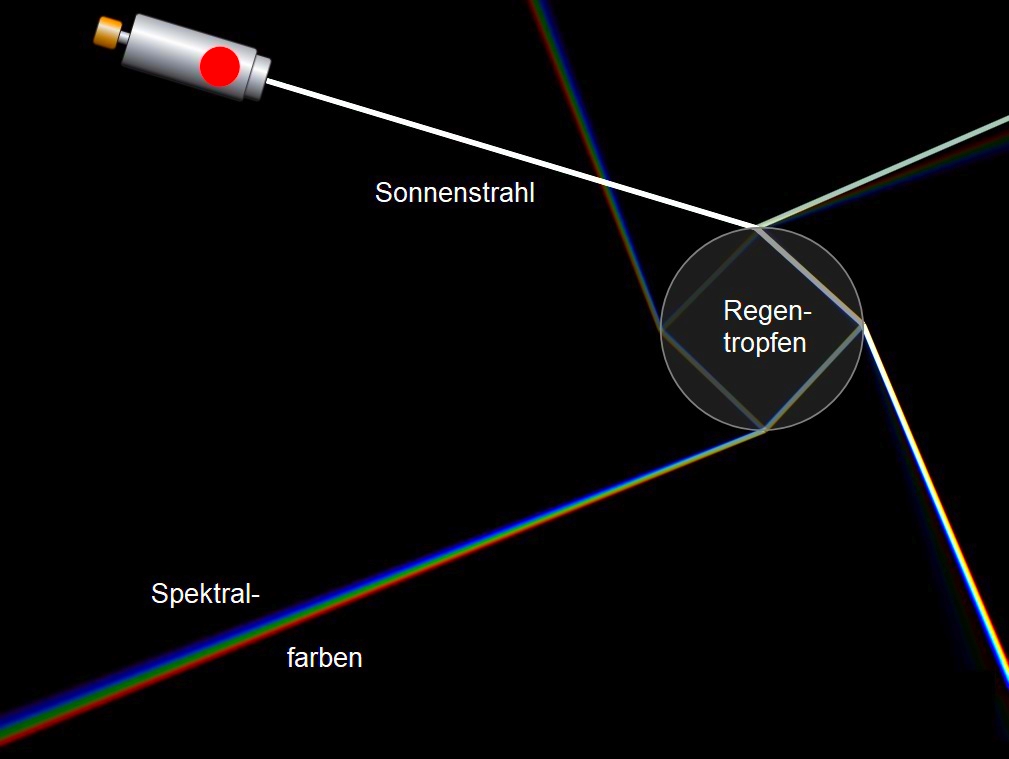

Informieren Sie sich über den Aufbau eines Geradsichtprismas.

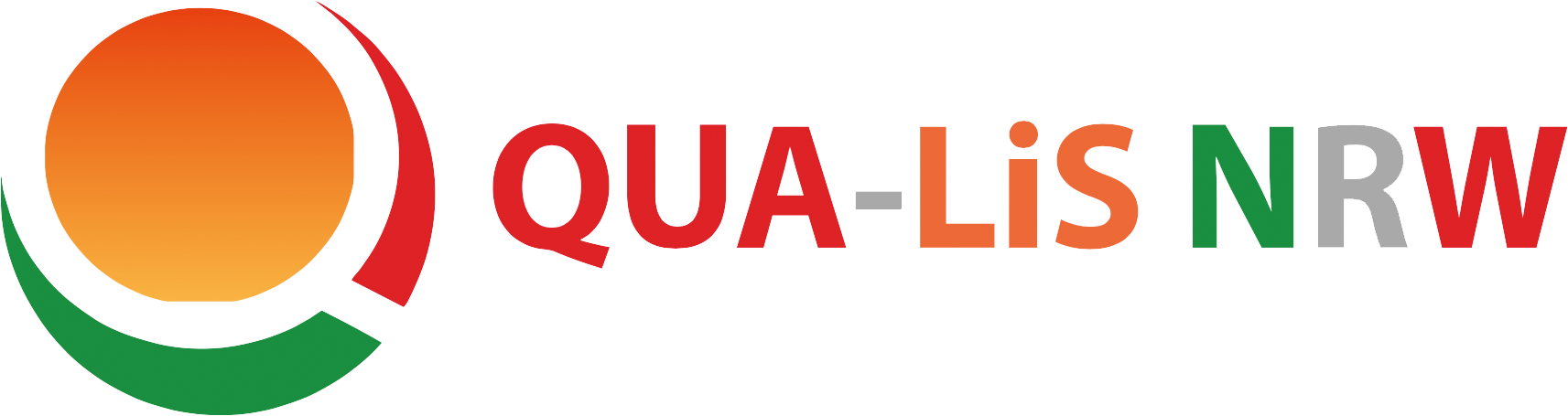

Im (Haupt-) Regenbogen ist Rot an seinem äußeren Rand (oben) und Blau an seinem inneren Rand (unten) zu sehen. In der oben stehenden Abbildung aus dem Applet befindet sich hingegen Blau oberhalb von Rot. Erläutern Sie diesen scheinbaren(!) Widerspruch.

Im Versuchsaufbau für das IBE zum Photoeffekt hätte man von Anfang an das Geradsichtprisma um 180° um die vertikale Achse gedreht in den Strahlengang hinein bringen können.

Beschreiben Sie die Veränderungen im Spektrum hinsichtlich der Lage der Spektrallinien für diesen Fall.

Anstelle des Geradsichtprismas hätte man auch ein Gitter zur spektralen Zerlegung des Lichts der Hg-Lampe verwenden können.

Vergleichen Sie die sich dafür zu erwartende Anordnung der Spektrallinien mit der beim Geradsichtprisma.

Nennen Sie einen möglichen messtechnischen Nachteil, aber auch einen Vorteil dieser Versuchanordnung.

Tipps

Verwendet man ein Gitter zur spektralen Zerlegung des Lichts der Hg-Lampe, stellt man das auf den ersten Blick erstaunliche Phänomen fest, dass plötzlich zwischen den farbigen Linien im sichtbaren Spektrum beim Schwenken der Photozelle (mindestens) eine weitere Linie registriert wird.

Erklären Sie dieses Phänomen.

Begründen Sie die ungefähre Größe der Kondensatorspannung für diese Linie.

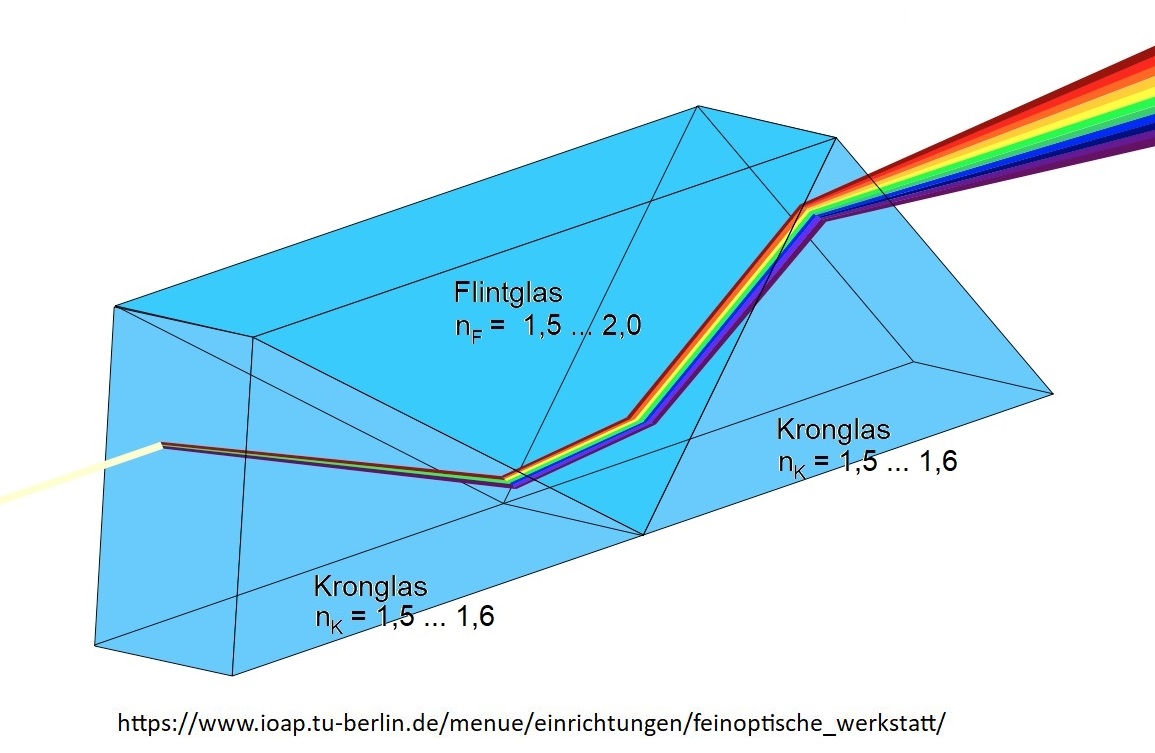

Nehmen Sie begründet Stellung zur Eignung der im IBE zu Absorptionsspektren rechts angeordneten Farbfilter hinsichtlich ihrer Verwendbarkeit zum Ausfiltern der einzelnen Hg-Spektrallinien.

Jemand behauptet, solche Filter müssten für den hier vorliegenden Zweck lediglich in einer Richtung scharfbandig sein. Nehmen Sie dazu Stellung und entscheiden Sie begründet, ob diese Aussage richtig ist und, wenn ja, zu welcher Seite hin die Filter scharfbandig sein müssen.

In Verbindung mit solchen Filtern finden sich zumeist u. a. folgenden Angaben:

▷ Mittenwellenlänge: λ = 578 nm ± 2nm

▷ Halbwertsbreite: ca. 10,0 nm

▷ Transmission: > 50%

▷ Transmission außerhalb der Linie: <0,01%

Erläutern Sie die Bedeutung dieser Angaben.

Exkurs: Spektrale Aufspaltung des sichtbaren Lichts mit Prisma und Gitter

Tipp 3

Tipp 4

Tipp 1

Tipp 2

- Erinnern SIe sich daran, dass bei einem Gitter Spektren in mehreren Ordnungen erscheinen.

- Denken Sie auch an die Interferenzbedingung für die Maxima beim Durchgang durch ein Gitter.

- Das Hg-Spektrum enthält nicht nur Spektrallinien im sichtbaren Bereich.

- Das sichtbare Spektrum umfasst recht genau nur eine "Oktave".

- Schauen Sie sich diese GeoGebra-Animation an.

Recherchieren SIe unter dem Stichwort "Interferenzfilter"

Tipp

Man kann das Experiment aus dem IBE zum Photoeffekt auch ohne Geradsichtprisma oder Gitter durchführen. Dann muss man aber, um den Effekt jeder einzelnen Spektrallinie der Hg-Lampe untersuchen zu können, jeweils ein solches Filter in den Strahlengang bringen, das möglichst scharfbandig immer nur genau die Farbe der zu untersuchenden Wellenlänge hindurchlässt und alle anderen Farben möglichst vollständig absorbiert.

Informieren Sie sich über die Funktionsweise solcher Filter.

Genauere Informationen zur Entstehung der Regenbögen erhalten Sie hier.

Hilfe