Zerfall des Gemisches von Ag-108 und Ag-110

Startseite → Ionisierende Strahlung radioaktiver Stoffe → Zerfall des Gemisches von Ag-108 und Ag-110

Beim Umgang mit radioaktiven Substanzen hat man es oft auch mit Gemischen aus Isotopen zu tun. Diese können unabhängig voneinander zerfallen oder sind sogar unterschiedlichen Elementen zuzuordnen. Ein solcher Zerfall soll auf dieser Seite näher betrachtet werden. Es handelt es sich hierbei um den einfachen Fall zweier Isotope, deren Gesamtaktivitätsverlauf von Interesse ist.

Ein gut zu untersuchendes Paar unabhängig voneinander zerfallender Substanzen kann (insbesondere zu Lehrzwecken) hergestellt werden, indem man mit Hilfe einer Ra-Be- oder auch Am-Be-Neutronenquelle Silber (auch Indium oder Rhodium sind möglich) aktiviert.

Silber kommt in der Natur nur mit den beiden anteilsmäßig fast gleichen stabilen Isotopen Ag-107 und Ag-109 vor. Beschießt man die stabilen Silber-Isotope mit den Neutronen einer Ra-Be-Neutronenquelle, entstehen in beiden Fällen radioaktive Silberisotope mit Halbwertszeiten von T1/2(Ag-108)=142,2 s und T1/2(Ag-110)=24,6 s.

Der Aktivierungsprozess wird beschrieben durch: $^{107 }Ag+n \to ^{108}Ag + \gamma$ sowie $^{109 }Ag+n \to ^{110}Ag + \gamma$ bzw. in einer etwas kürzeren Notation $^{ 107 }Ag( n,\gamma)^{ 108 }Ag$ sowie $ ^{ 109 }Ag( n,\gamma)^{ 110 }Ag$. Beide Silberisotope zerfallen als Betastrahler zu Cadmium.

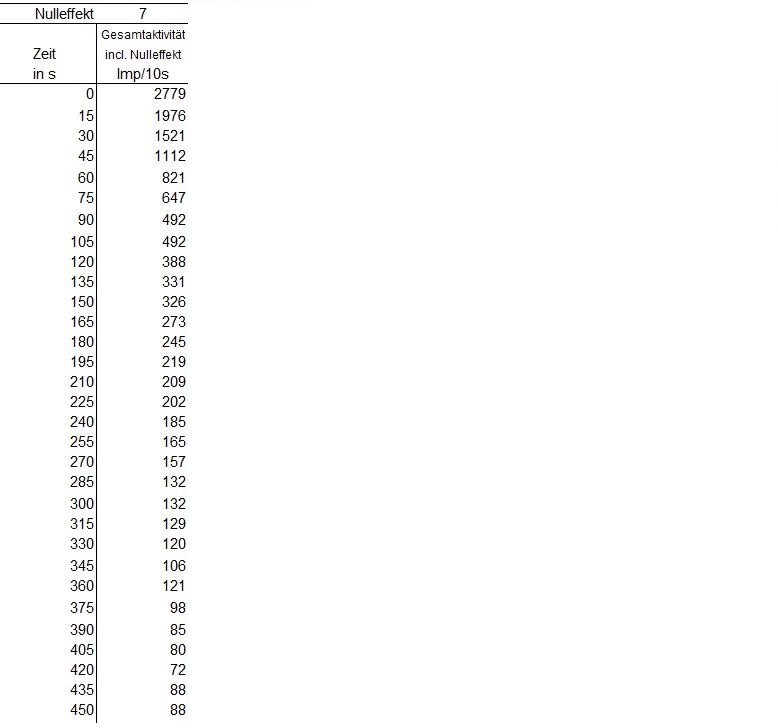

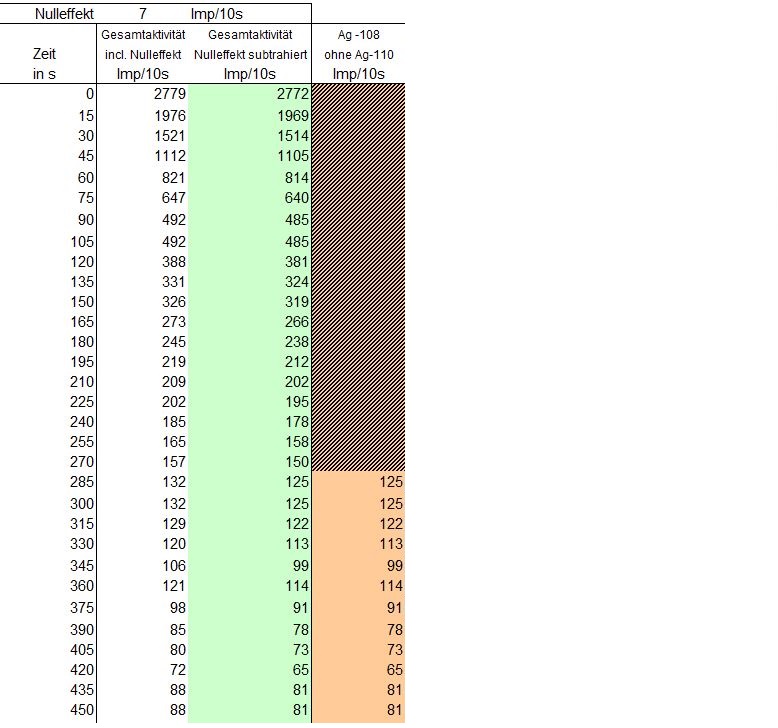

Laden Sie die nebenstehende Datei mit den Rohdaten einer Messung herunter; sie enthält lediglich die jeweiligen Messzeitpunkte mit den zugehörigen Aktivitätsdaten: Die Messzeitpunkte sind in Sekunden angegeben, die Aktivitätsdaten beziehen sich auf jeweils 10 s Messzeit, die gemessene Nullrate betrug 7 Impulse/10s (siehe Beginn der Messwerte in nebenstehender Tabelle).

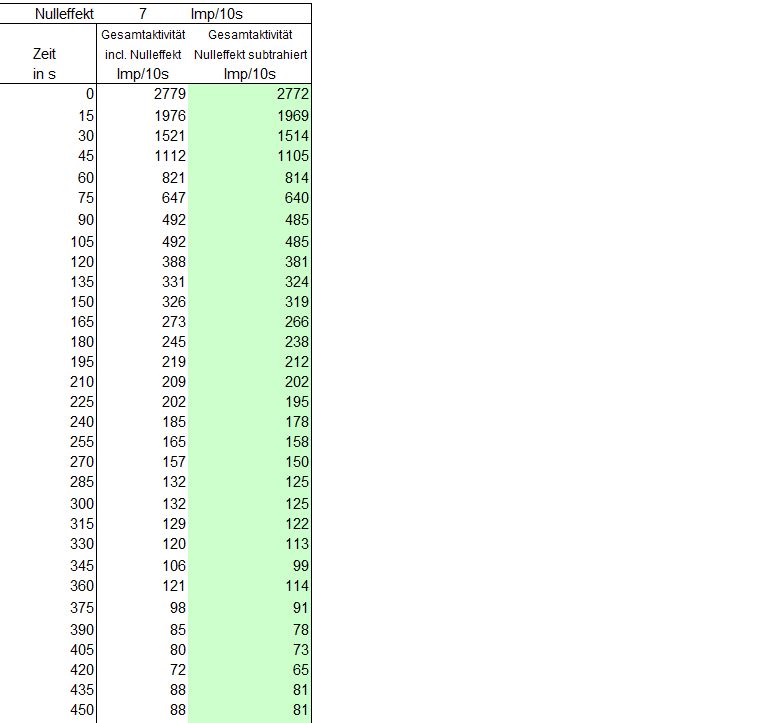

Legen Sie eine Tabelle mit Hilfe eines Tabellenkalkulationswerkzeugs für die Auswertung der Messwerte hinsichtlich der Bestimmung der Halbwertszeiten beider Silberisotope an. Dazu können Sie sich durch mehrfaches Anklicken der nebenstehenden Grafik vom sukzessiven Aufbau einer Tabelle leiten lassen. Die Tabelle sollte enthalten:

1. Spalte: Messzeitpunkte in s

2. Spalte: gemessene Gesamtaktivität für beide Isotope

3. Spalte: um den Nulleffekt korrigierte Gesamtaktivität für beide Isotope

4. Spalte: die Aktivität ca. nach dem Messzeitpunkt 300s (warum?)

Hinweis: Klicken Sie zur Veranschaulichung mehrfach auf die Tabelle rechts mit den zwei sichtbaren Spalten.

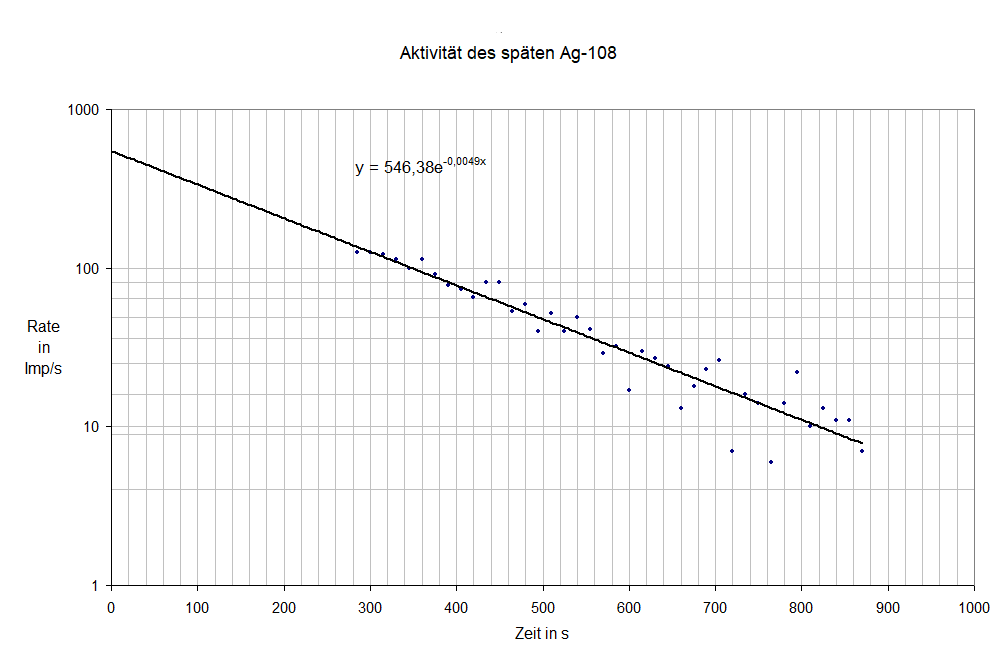

5. Anhand der logarithmischen Auftragung der Messwerte der vierten Spalte erkennt man, dass hier ausschließlich noch das langlebige Isotop vorhanden ist.

Begründen Sie dies mit Hilfe des entsprechenden Diagramms.

6. Aus der logarithmischen Auftragung kann man auch "rückwärts" die Werte errechnen lassen, die in der Gesamtaktivität allein auf das langlebige Isotop zurückzuführen sind.

Ermitteln Sie diese Werte und lassen Sie sie in eine 5. Spalte für die Messzeitpunkt von 0s bis ca. 300s eintragen.

7. Ermitteln Sie die Aktivität des kurzlebigen Isotops anhand der Daten für die gemessene Gesamtaktivität und der in Punkt 6 extrapolierten Werte für die Aktivität des langlebigen Isotops.

8. Bestimmen Sie anhand einer erneuten Auftragung der Aktivität des kurzlebigen Isotops dessen

Halbwertszeit.

Sollten Sie Probleme mit der Erstellung einer Tabellenkalkulationsdatei haben, können Sie sich die nebenstehende Excel-Datei herunterladen, in die Sie die vorherigen Rohdaten ab Zelle "A11" in die Spalten "A" und "B" eintragen lassen können, nachdem Sie sie aus der vorherigen Datei kopiert haben.

Erproben und begründen Sie, inwieweit sich ggf. andere Halbwertszeiten ergeben, wenn man nicht zum Messzeitpunkt 0s mit der Messung beginnt, sondern sich beispielsweise 60 Sekunden Zeit lässt, bevor die Messung gestartet wird. Tragen Sie dazu in die Zelle "A11" der Excel-Datei den Startwert 60 ein und beobachten Sie die angezeigten Ergebnisse (alle weiteren Messzeitpunkte werden automatisch angepasst).

Schauen Sie sich das Video der Universität Göttingen zur Versuchsdurchführung an.

Stellen Sie den in der im Video gezeigten Am-Be-Neutronenquelle ablaufenden Prozess zur Erzeugung der Neutronen dar und geben Sie auch den entsprechenden Prozess in einer Ra-Be-Neutronenquelle an.

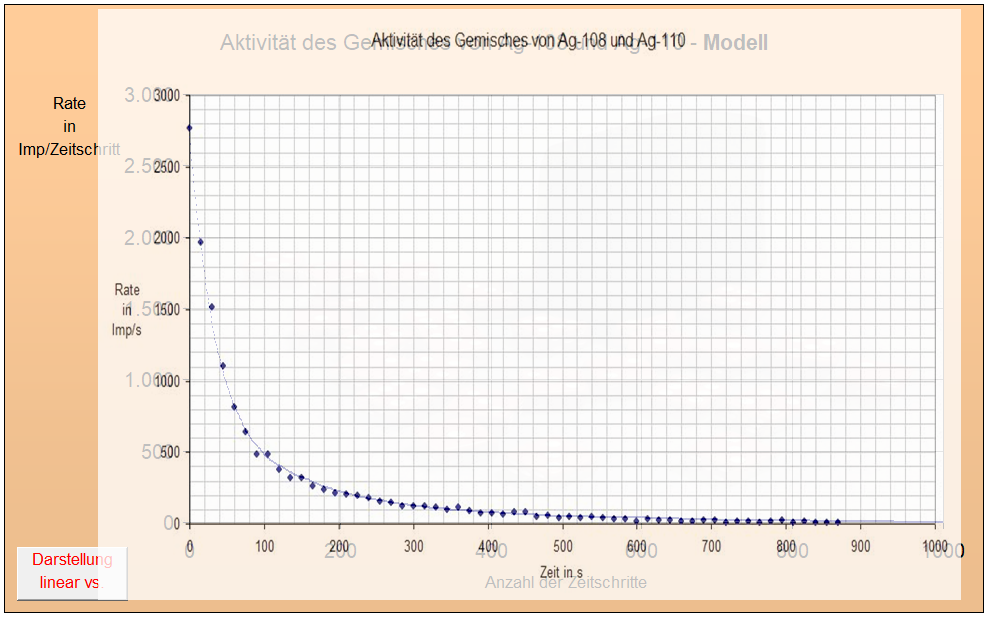

Es ist naheliegend, dass sich dieser Typ des Zerfallsprozesses unabhängiger Substanzen auch mit Hilfe einer Tabellenkalkulation modellieren lässt. Sie können die nebenstehende Datei herunterladen, die die Gesamtaktivitätskurve abhängig von der anfänglichen Anzahl der Atome beider Substanzen und von deren Zerfallswahrscheinlichkeiten darstellt.

Variieren Sie die Startwerte und Zerfallswahrscheinlichkeiten im Rahmen der Vorgaben bzw. der sinnvollen Intervalle und beobachten Sie die Veränderungen in den Ergebnissen.

Laden Sie die nebenstehende Datei herunter. Sie soll dazu dienen, die voranstehende Modellrechnung an der Realität zu messen. Mit dieser Modell-Datei lässt sich prüfen, ob sich mit den berechneten Daten für die getrennten Zählraten der Aktivitäten des kurz- und langlebigen Isotops sowie den zugehörigen Halbwertszeiten die gemessene reale Kurve hinreichend genau nachbilden lässt.

Tragen Sie die realen Startwerte in die Tabelle (2) ein: Tragen Sie die oben bereits ermittelten Halbwertszeiten $T_A$ und $T_B$ in die entsprechenden Zellen ein (die zugehörigen Zerfallskonstanten $\lambda$A und $\lambda$B in der Einheit 1/s werden automatisch berechnet). Übernehmen Sie die bereits weiter oben ermittelten Werte für die Anfangsaktivitäten des lang- und kurzlebigen Isotops (ca. 550/s bzw. 2220/s) und führen Sie einen Simulationslauf über 1000 Zeitschritte durch.

Decken Sie jetzt durch Betätigen der entsprechenden Schaltfläche die Messwertegrafik auf und legen Sie die halbtransparente Grafik durch Verschieben und freies Skalieren ihrer Größe so über die Simulationskurve, dass die Messwertkurve bestmöglich mit der Simulationskurve übereinstimmt.

Begründen Sie, dass bei optimaler Überdeckung die Werte auf beiden Diagrammachsen übereinstimmen sollten.

Stellen Sie für beide radioaktiven Silberisotope die Umwandlungsgleichungen auf. Beide Isotope sind ß--Strahler.

Die Excel-Dateien wurden auf einem Windows-PC erstellt. Sie enthalten teilweise VBA-Makros und ActiveX-Steuerelemente. Daher sind sie ggf. nicht kompatibel mit Rechnern anderer Betriebssysteme und auch auf Tablets i. d. R. nicht lauffähig.

Zentrale Experimente Physik GOSt